【不法行為】その基本と過失相殺・権利行使期間について/責任能力&事理弁識能力&監督義務者とは/被害者家族と胎児の損害賠償請求権をわかりやすく解説!

▼この記事でわかること

・不法行為とは

・通常の不法行為のケース

・被害者側にも過失があるケース

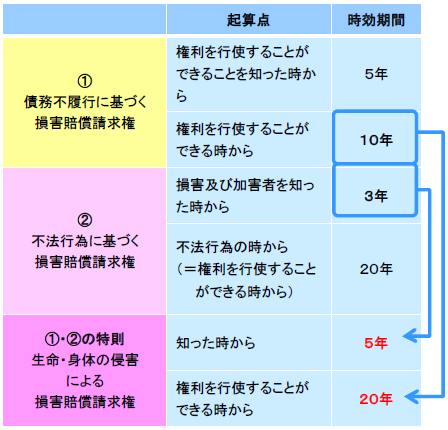

・権利の行使期間

▽不法行為の責任能力

・責任能力無き者、不法行為成立せず

・責任能力なき加害者に対し被害者が取れる手段と監督義務者とは

・加害者が責任能力のある未成年の損害賠償請求

・事理弁識能力

・被害者の家族の損害賠償請求権

▽コラム

・胎児の損害賠償請求権~人間はいつから権利能力を持つのか~

(上記クリックorタップでジャンプします)

今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

不法行為

不法行為は、違法な行為により生じた損害を賠償させる制度です。

まずは不法行為に関する民法の条文をご覧ください。

(不法行為による損害賠償)

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この世の中は契約社会です。

そして、契約が成立すると債権債務関係が生じます。

しかし、世の中には契約によらずして債権債務関係が生じるケースが存在します。

そのひとつが、この民法709条に規定される不法行為です。

例えば、AさんがBさんを殴ったらAさんの不法行為が成立し、加害者のAさんは不法行為責任を負い、被害者のBさんは加害者のAさんの不法行為責任を追及して、その損害の賠償請求ができます。

つまり、契約という約束を破って生じる債務不履行とは違い、何の約束も契約もないのに、違法な行為により生じた損害によって、被害者という債権者、加害者という債務者が生まれ、加害者という債務者は損害を賠償する責任を負うのです。

これが不法行為です。

不法行為という制度自体が何なのかは、おわかりになりましたよね。

それではここからは、わかりやすく事例を交えて具体的に解説して参ります。

通常の不法行為のケース

事例1

AはBの過失により大怪我を負った。

ものすごいざっくりした事例でスイマセン(笑)。

さて、この事例1で、Aは何ができるでしょうか?

もうおわかりでしょう。

被害者のAは加害者のBに対し、不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ところで、損害というものは、以下のように大きく2つに分けることができます。

1・財産上の損害

事故によって汚れたり壊れたりした物、怪我の治療費、休業補償など

2・財産以外の損害

精神的損害のこと(いわゆる慰謝料)

大雑把に、大体こんな感じです。

上記の詳細については省きますが、ここで大事なのは、

損害には大きく

「財産上の損害」と「財産以外の損害」の2つがある

ということです。

話を事例に戻します。

それでは、事例1のAがBに賠償請求できる損害とは、どちらの損害になるのでしょうか?

正解。

Aは財産上の損害と財産以外の損害、両方の賠償請求が可能です。

ちなみに、財産以外の損害の請求とは、慰謝料請求のことです。

つまり、事例1のAはBに対して慰謝料の請求もできます。

被害者側にも過失があるケース

事例2

AはBの過失により大怪我を負った。しかし、Aにも過失があった。

今度は、被害者側にも過失(ミス・落ち度)があったケースです。

ではこの場合、過失ある被害者のAは何ができるのでしょうか?

正解。

被害者であるAは加害者であるBに対し、不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ただし!

事例2のケースでは、被害者者側のAにも過失があります。

ですので、過失がないときに請求できる金額よりも減額される可能性があります。

その減額される割合は、現実には、実際の不法行為時の状況を見て検証した上で裁判所が決めることになりますので、ここで一概に申し上げられません。

いずれにせよ、被害者側にも過失があるときは、損害賠償の請求金額に影響する可能性があるのです。

これを過失相殺といいます。

加害者側の過失と被害者側の過失分を相殺しましょう、ということです。

車での交通事故の経験のある方は、過失割合なんて言葉を聞いたと思います。

これも過失相殺のことです。

そして、過失割合によって示談金等の金額も変わってきますよね。

権利の行使期間

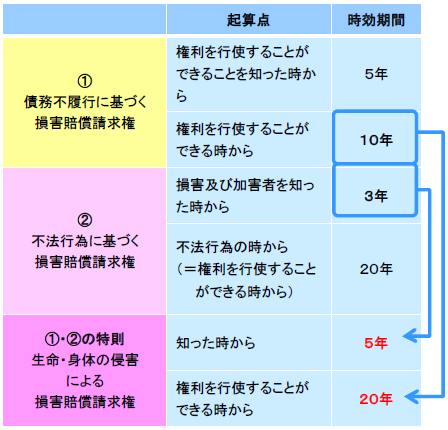

不法行為における損害賠償の請求は、損害及び加害者を知ってから3年、または不法行為時から20年に行わなければなりません。

ここで気をつけていただきたいのは「損害及び加害者」というところです。

つまり、損害と加害者両方を知ってから3年以内ということです。

ご注意ください。

また、生命・身体の侵害による損害賠償の請求につきましては、損害及び加害者を知ってから5年、または権利を行使することができる時から20年となります。

なお、生命・身体の侵害による損害賠償の請求については、2020年4月施行の改正民法で新設された特則です。

民法改正以前の旧民法での規定で記憶していた方はくれぐれもご注意ください。(20年という期間が除斥期間ではなく時効期間になったことも注意)

【参考】

生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則

※出典:法務省民事局『民法(債権関係)の改正に関する説明資料』

不法行為の責任能力

ここからは、不法行為における加害者(債務者)の責任能力の問題について解説して参ります。

事例3

Aは小学三年生のBの過失により大怪我を負った。

さて、この事例3で、AはBの不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

AはBに損害賠償の請求はできません。

なぜなら、Bが小学三年生だからです。

責任能力無き者、不法行為成立せず

民法における責任能力とは、自分がやった事が法律上の責任を生ずるということを自分でわかっている能力です。

わかりやすく言うと、法律上イケないことをしたら、それが法律上イケないことだと自分でわかっている能力です。

学説上では、満12歳程度をもって責任能力ありとされています。

大体、小学生と中学生の間ぐらいで線引きされるイメージですね。

また、心神喪失者なども責任能力なしと考えられ、不法行為が成立しません。

例えば、通り魔事件があって犯人が心神喪失者と判断されれば、犯人の不法行為は成立せず免責となります。

これは台風や地震に損害賠償請求できなければ野犬やヘビに損害賠償請求できないのと理屈は一緒で、これが近代法の責任主義の原理なのです。

よく、通り魔みたいな事件が起こったときに「犯人の責任能力の有無」みたいな話が出てくるのは、現在の法律が、近代法の責任主義の原理に立脚しているからです。

責任能力なき加害者に対し被害者が取れる手段と監督義務者とは

さて、そうなると、事例3において被害者であるAは、泣き寝入りということになってしまうのでしょうか?

実は、Aにはまだ2つ、損害賠償の請求手段が残されています。

1・小学三年生のBの親権者に、監督義務違反による損害賠償を請求する

2・1の監督義務者に代わってBを監督する者(例えば学校や教師)に、監督義務違反による損害賠償を請求する

上記2つの手段が、被害者のAにできることです。

念のため解説しますが、親権者(通常は親)には自分の子供の監督義務があります。

監督義務とは、簡単に言うと「ちゃんと面倒みなさいよ」ということです。

つまり、事例3のAが、小学三年生のBの親に監督義務違反を追及するという意味は「あなたは親なのにちゃんとBの面倒みてませんよね!それによって私は損害を被った。だからBの監督義務者である親のあなたに賠償請求します!」ということです。

これが上記1の手段になります。

ここまでで、親権者の監督義務についてと、その責任追及によりAは小学三年生のBの親権者に損害賠償の請求ができる、ということがわかりました。

では、上記2の手段「監督義務者に代わって監督する者に損害賠償請求する」とは、どういう意味なのでしょうか?

これはもうおわかりですよね。

Bの通う学校やその学校の教師に対して、Aは損害賠償の請求ができるということです。

学校や教師の責任も、親同様重大なのです。

なお、現実には、事案ごとに状況を見て検証し、その者に監督義務違反があったかどうかが判断され、実際に損害賠償の請求ができるかどうかの結論は、個別具体的に出されます。(要するに結果はケースバイケースということ)

以上、事例3でAができることをまとめるとこうなります。

AはBに対し直接、損害賠償の請求はできない。それはBがまだ小学三年生で責任能力がないから。そのかわりBの親権者(通常は親)か、場合によっては学校または教師に、監督義務違反による損害賠償の請求ができる

念のため付け加えておきますが、被害者側のAにも過失があれば、それは過失相殺として考慮されます(請求できる金額に影響する等)。

この点もご注意ください。

加害者が責任能力のある未成年の損害賠償請求

続いて、次のような場合はどうなるのでしょう?

事例4

Aは中学三年生のBの過失により大怪我を負った。

この事例4で、AはBに不法行為責任を追及して、損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

AはBに不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

なぜなら、中学三年生のBには責任能力があるからです。

責任能力のある中学三年生のBは、損害の賠償義務を負います。

中学生に損害を賠償できる資力(お金)があるのか?

ここでひとつ問題があります。

果たして、まだ中学三年生のBに損害を賠償できるだけの資力、つまり、それだけのお金があるのか?という問題です。

もし、Bがお金持ちのお坊ちゃんで毎年お年玉で100万はもらっている、みたいな感じなら、たとえBが中学三年生でも損害を賠償できるだけの資力があるかもしれません。でも、そんなの極めてマレですよね。

すると、そんな珍しいケース以外の場合、つまり、通常のケースにおいては、被害者は困ってしまいます。

そこで、判例では次のように示しています。

「被害者が親権者の監督義務違反とそれにより損害が生じたという一連の因果関係を立証すれば、被害者は親権者に対して損害賠償の請求ができる」

親権者とは、通常は親のことです。

監督義務とは、簡単に言うと「ちゃんと面倒みる義務」ということです。

したがいまして、事例4のAは、中学三年生のBの不法行為は、Bの親権者の監督義務違反(ちゃんと面倒みなかったこと)によって起こり、それが原因となってAは損害を被ったということを立証できれば、AはBの親権者に対しても損害賠償の請求ができます。

補足

民法において、未成年は特別扱いされます。

それは、未成年を保護するためです。

ですので、一連の事案に未成年が絡んでくると厄介なのです。

例えば、大人同士であればフツーに有効な契約も、未成年が相手だと無効になったりあるいは違法になったり。

未成年に関する問題は民法の学習においても重要で、そちらについては「【制限行為能力者:未成年者の超基本】未成年者が単独でできることは/棋士は個人事業主?タレントは?わかりやすく解説!」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

事理弁識能力

事例5

小学三年生のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり怪我を負わせた。

さて、この事例5では、スピード違反という過失のあるAの不法行為が成立し、BはAの不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ここまでは何の問題もないですよね。

しかし!

この場合、Aはきっとこう主張するはずです。

「確かにオレにはスピード違反という過失がある。そしてBに怪我を負わせた。たがBにも急に飛び出してきたという過失があるじゃないか!だから過失相殺が認められるはずだ!」

この主張は、決してAの往生際が悪い訳ではなく、正当なものです。

という訳で、さっさとまずは結論を申し上げます。

事例5において、裁判所が過失相殺をすることは可能です。(任意相殺)

裁判所が過失相殺することは可能という意味は、事案ごとに判断されるという意味です。

要するに、ケースバイケースで裁判所が判断するということです。

いずれにせよ、事例5では、過失相殺される可能性はあるということです。

そして、実際にAの主張が認められるかどうかは、事案を検証して裁判所が決めることになります。

え?てゆーかそもそも小学三年生のBには責任能力がないから過失も認められないんじゃないの?

ごもっともな指摘です。

しかし、過失相殺において被害者側に問われる能力は、不法行為が成立するための責任能力ではなく、事理を弁識する程度でよいとされています。

この事理弁識能力は、小学校入学程度で認められます。

したがいまして、小学三年生のBには事理弁識能力が認められ、Bに事理弁識能力が認められるということは過失も認められるので、過失相殺の可能性があるということになるのです。

それでは、次の場合はどうなるでしょう?

事例6

3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり怪我を負わせた。

この事例6の場合、過失相殺はどうなるでしょうか?

結論。

この場合はBの過失が認められず、過失相殺は認められません。

なぜなら、3歳児のBには事理弁識能力がないからです。

事理弁識能力、おわかりになりましたよね。

不法行為・過失相殺の様々なケース

事例7

親権者の不注意により3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり、怪我を負わせた。

この事例7の場合は、Bの親権者の過失があります。

このときは、Bの親権者の過失が被害者側の過失として過失相殺の対象になります。

事例8

保育士の不注意により3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり、怪我を負わせた。

この事例8の場合、保育士の過失は被害者側の過失とは認められず、過失相殺の対象にはなりません。

被害者側の過失とは、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失、とされています。

つまり、保育士はそれに当てはまらないのです。

また、もし保育士の過失が被害者側の過失と認められてしまうと、実は子供の親が困ってしまいます。

なぜなら、保育士の過失によって損害賠償の金額が減ってしまうからです。

ただ自分の子供に怪我を負わされた親としては「そんなのたまったもんじゃない」となる訳です。

責任能力と事理弁識能力のまとめ

責任能力は12歳程度。

事理弁識能力は小学校入学程度。

不法行為責任が生じるには責任能力が必要。

過失相殺の対象となる被害者の過失として認められるには事理弁識能力で足りる。

このようになります。

この違い、お気をつけください。

被害者の家族の損害賠償請求権

さて、最後は不法行為の被害者の家族の損害賠償請求権について解説します。

事例9

AはBの過失により大怪我を負った。AにはCという妻がいる。

この事例9の場合、AがBに損害賠償請求ができるのは不法行為責任の基本として当然ですが、被害者のAの配偶者であるCが、加害者のBに損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

被害者のAの配偶者であるCに財産上の損害が生じたとき、Cは加害者のBに対し、Aの分とは別に配偶者自身の損害賠償の請求ができます。

Cに財産上の損害があれば、CはCとして、Bに対し損害賠償の請求ができるということです。

ん?財産上の損害?じゃあ財産以外の損害、つまり慰謝料の請求はできないの?

これがちょっと微妙な問題なんです。

民法では次のように規定されています。

(近親者に対する損害の賠償)

民法711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

この民法711条の条文を見る限りでは、被害者のAの配偶者であるCには、慰謝料の請求は認められなそうです。

なぜなら、Aの生命の侵害はない、つまり、Aが死亡した訳ではないからです。

しかし!

判例ではこの「生命の侵害」をもう少し幅広く捉え「死亡の場合に比肩し得る精神上の損害」にも、慰謝料の請求を認めています(顔面に大怪我を負った子供の母親に慰謝料請求権を認めたという判例がある)。

したがって、配偶者Cの、加害者Bへの慰謝料の請求は、認められる可能性はあります。

さらに付け加えて申し上げておきますと、判例では条文中の「父母、配偶者及び子」という部分も、もう少し幅広く解釈しております。(死亡した被害者と同居していた妹に、妹自身の慰謝料請求権を認めた。妹は死亡した兄の介護を受けていた)

以上、不法行為についての解説になります。

不法行為は、民法の中でも多くの人がリアルに捉えやすい問題なので、ある意味学習しやすいかもしれません。

言い方を変えれば、多くの人にとって身近に起こりうる問題として、リアルな危機感を持って学習できる箇所とも言えますね。

なお、以下に不法行為の問題に絡む、ちょっとしたコラムも記載しましたので、よろしければそちらもお読みいただければ幸いです。

ちょこっとコラム

権利能力の始期

~人間はいつから権利能力を持つのか~

ところで、人間はいつ権利能力を取得するのでしょうか?

いきなり哲学的な話をする訳ではありませんよ(笑)。

実は、この問題の結論が、不法行為の問題にも絡んでくるのです。

例えば、まだ母親のお腹の中にいる胎児Aが産まれる以前に、父親が他人の不法行為で死亡したとき、母親は加害者に対する損害賠償請求権を得ます。

ここまでは当然の話ですよね。

そして実は、胎児Aも加害者に対する損害賠償請求権を得ます。

胎児の損害賠償請求権

民法上の人間の権利能力の始期は、出生とされています。

つまり「おぎゃー」とこの世に生きて産まれてきた時に、権利能力を取得するのです。

もっと厳密に言うと、母親の体から赤ん坊の全身が出てきた時に、その赤ん坊は権利能力を取得します。

この考えを全部露出説といいます。

ちなみに、刑法では体の一部が出てきた時に権利能力を取得するという一部露出説を取ります。

そして、死亡した時が権利能力の終期です。

ん?じゃあ胎児が損害賠償請求権を得るっておかしくね?

確かに矛盾していますよね。

民法では以下の3つの権利については、例外的に胎児でも取得するとしています。

・不法行為に基づく損害賠償請求権

・相続※

・遺贈※

※相続と遺贈については家族法分野で詳しく解説いたしますのでここでは割愛します。

さらに申し上げますと、厳密には上記3つの権利も、胎児の時にはいわば仮のような状態で、この世に出生した瞬間に正式に取得するとしており、これを停止条件説といいます。

つまり「この世に生きて産まれてくること」が条件となり、その条件が満たされた瞬間に権利能力を取得する、ということです。

一方、胎児の時からも正式に権利能力を取得して、もし死産になった時は権利能力は失われる、とする解除条件説という考えもありますが、判例は停止条件説を取ります(民事)。

停止条件説ってややこしくね?

確かにややこしいですよね。

ではなぜ、判例が停止条件説を取るのかといいますと、胎児の時から正式に権利能力を取得するという解除条件説だと、胎児の代理人が成り立ってしまうからです。

代理人が成り立ってしまうということは、胎児の損害賠償請求権を、胎児が生きて産まれてくる前に代理人が行使できてしまうことになります。

したがって、解除条件説だと、胎児の権利を奪いかねないのです。

なので、理屈としてはややこしいですが、判例は停止条件説を取るのです。

(民法における条件というものについての詳しい解説は「【停止条件と解除条件と随意条件】【既成条件と不能条件】【条件の成就の妨害】をわかりやすく解説!」をご覧ください)

というわけで、今回は以上になります。

宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!

⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!

・不法行為とは

・通常の不法行為のケース

・被害者側にも過失があるケース

・権利の行使期間

▽不法行為の責任能力

・責任能力無き者、不法行為成立せず

・責任能力なき加害者に対し被害者が取れる手段と監督義務者とは

・加害者が責任能力のある未成年の損害賠償請求

・事理弁識能力

・被害者の家族の損害賠償請求権

▽コラム

・胎児の損害賠償請求権~人間はいつから権利能力を持つのか~

(上記クリックorタップでジャンプします)

今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

不法行為

不法行為は、違法な行為により生じた損害を賠償させる制度です。

まずは不法行為に関する民法の条文をご覧ください。

(不法行為による損害賠償)

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この世の中は契約社会です。

そして、契約が成立すると債権債務関係が生じます。

しかし、世の中には契約によらずして債権債務関係が生じるケースが存在します。

そのひとつが、この民法709条に規定される不法行為です。

例えば、AさんがBさんを殴ったらAさんの不法行為が成立し、加害者のAさんは不法行為責任を負い、被害者のBさんは加害者のAさんの不法行為責任を追及して、その損害の賠償請求ができます。

つまり、契約という約束を破って生じる債務不履行とは違い、何の約束も契約もないのに、違法な行為により生じた損害によって、被害者という債権者、加害者という債務者が生まれ、加害者という債務者は損害を賠償する責任を負うのです。

これが不法行為です。

不法行為という制度自体が何なのかは、おわかりになりましたよね。

それではここからは、わかりやすく事例を交えて具体的に解説して参ります。

通常の不法行為のケース

事例1

AはBの過失により大怪我を負った。

ものすごいざっくりした事例でスイマセン(笑)。

さて、この事例1で、Aは何ができるでしょうか?

もうおわかりでしょう。

被害者のAは加害者のBに対し、不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ところで、損害というものは、以下のように大きく2つに分けることができます。

1・財産上の損害

事故によって汚れたり壊れたりした物、怪我の治療費、休業補償など

2・財産以外の損害

精神的損害のこと(いわゆる慰謝料)

大雑把に、大体こんな感じです。

上記の詳細については省きますが、ここで大事なのは、

損害には大きく

「財産上の損害」と「財産以外の損害」の2つがある

ということです。

話を事例に戻します。

それでは、事例1のAがBに賠償請求できる損害とは、どちらの損害になるのでしょうか?

正解。

Aは財産上の損害と財産以外の損害、両方の賠償請求が可能です。

ちなみに、財産以外の損害の請求とは、慰謝料請求のことです。

つまり、事例1のAはBに対して慰謝料の請求もできます。

被害者側にも過失があるケース

事例2

AはBの過失により大怪我を負った。しかし、Aにも過失があった。

今度は、被害者側にも過失(ミス・落ち度)があったケースです。

ではこの場合、過失ある被害者のAは何ができるのでしょうか?

正解。

被害者であるAは加害者であるBに対し、不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ただし!

事例2のケースでは、被害者者側のAにも過失があります。

ですので、過失がないときに請求できる金額よりも減額される可能性があります。

その減額される割合は、現実には、実際の不法行為時の状況を見て検証した上で裁判所が決めることになりますので、ここで一概に申し上げられません。

いずれにせよ、被害者側にも過失があるときは、損害賠償の請求金額に影響する可能性があるのです。

これを過失相殺といいます。

加害者側の過失と被害者側の過失分を相殺しましょう、ということです。

車での交通事故の経験のある方は、過失割合なんて言葉を聞いたと思います。

これも過失相殺のことです。

そして、過失割合によって示談金等の金額も変わってきますよね。

権利の行使期間

不法行為における損害賠償の請求は、損害及び加害者を知ってから3年、または不法行為時から20年に行わなければなりません。

ここで気をつけていただきたいのは「損害及び加害者」というところです。

つまり、損害と加害者両方を知ってから3年以内ということです。

ご注意ください。

また、生命・身体の侵害による損害賠償の請求につきましては、損害及び加害者を知ってから5年、または権利を行使することができる時から20年となります。

なお、生命・身体の侵害による損害賠償の請求については、2020年4月施行の改正民法で新設された特則です。

民法改正以前の旧民法での規定で記憶していた方はくれぐれもご注意ください。(20年という期間が除斥期間ではなく時効期間になったことも注意)

【参考】

生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則

※出典:法務省民事局『民法(債権関係)の改正に関する説明資料』

不法行為の責任能力

ここからは、不法行為における加害者(債務者)の責任能力の問題について解説して参ります。

事例3

Aは小学三年生のBの過失により大怪我を負った。

さて、この事例3で、AはBの不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

AはBに損害賠償の請求はできません。

なぜなら、Bが小学三年生だからです。

責任能力無き者、不法行為成立せず

民法における責任能力とは、自分がやった事が法律上の責任を生ずるということを自分でわかっている能力です。

わかりやすく言うと、法律上イケないことをしたら、それが法律上イケないことだと自分でわかっている能力です。

学説上では、満12歳程度をもって責任能力ありとされています。

大体、小学生と中学生の間ぐらいで線引きされるイメージですね。

また、心神喪失者なども責任能力なしと考えられ、不法行為が成立しません。

例えば、通り魔事件があって犯人が心神喪失者と判断されれば、犯人の不法行為は成立せず免責となります。

これは台風や地震に損害賠償請求できなければ野犬やヘビに損害賠償請求できないのと理屈は一緒で、これが近代法の責任主義の原理なのです。

よく、通り魔みたいな事件が起こったときに「犯人の責任能力の有無」みたいな話が出てくるのは、現在の法律が、近代法の責任主義の原理に立脚しているからです。

責任能力なき加害者に対し被害者が取れる手段と監督義務者とは

さて、そうなると、事例3において被害者であるAは、泣き寝入りということになってしまうのでしょうか?

実は、Aにはまだ2つ、損害賠償の請求手段が残されています。

1・小学三年生のBの親権者に、監督義務違反による損害賠償を請求する

2・1の監督義務者に代わってBを監督する者(例えば学校や教師)に、監督義務違反による損害賠償を請求する

上記2つの手段が、被害者のAにできることです。

念のため解説しますが、親権者(通常は親)には自分の子供の監督義務があります。

監督義務とは、簡単に言うと「ちゃんと面倒みなさいよ」ということです。

つまり、事例3のAが、小学三年生のBの親に監督義務違反を追及するという意味は「あなたは親なのにちゃんとBの面倒みてませんよね!それによって私は損害を被った。だからBの監督義務者である親のあなたに賠償請求します!」ということです。

これが上記1の手段になります。

ここまでで、親権者の監督義務についてと、その責任追及によりAは小学三年生のBの親権者に損害賠償の請求ができる、ということがわかりました。

では、上記2の手段「監督義務者に代わって監督する者に損害賠償請求する」とは、どういう意味なのでしょうか?

これはもうおわかりですよね。

Bの通う学校やその学校の教師に対して、Aは損害賠償の請求ができるということです。

学校や教師の責任も、親同様重大なのです。

なお、現実には、事案ごとに状況を見て検証し、その者に監督義務違反があったかどうかが判断され、実際に損害賠償の請求ができるかどうかの結論は、個別具体的に出されます。(要するに結果はケースバイケースということ)

以上、事例3でAができることをまとめるとこうなります。

AはBに対し直接、損害賠償の請求はできない。それはBがまだ小学三年生で責任能力がないから。そのかわりBの親権者(通常は親)か、場合によっては学校または教師に、監督義務違反による損害賠償の請求ができる

念のため付け加えておきますが、被害者側のAにも過失があれば、それは過失相殺として考慮されます(請求できる金額に影響する等)。

この点もご注意ください。

加害者が責任能力のある未成年の損害賠償請求

続いて、次のような場合はどうなるのでしょう?

事例4

Aは中学三年生のBの過失により大怪我を負った。

この事例4で、AはBに不法行為責任を追及して、損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

AはBに不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

なぜなら、中学三年生のBには責任能力があるからです。

責任能力のある中学三年生のBは、損害の賠償義務を負います。

中学生に損害を賠償できる資力(お金)があるのか?

ここでひとつ問題があります。

果たして、まだ中学三年生のBに損害を賠償できるだけの資力、つまり、それだけのお金があるのか?という問題です。

もし、Bがお金持ちのお坊ちゃんで毎年お年玉で100万はもらっている、みたいな感じなら、たとえBが中学三年生でも損害を賠償できるだけの資力があるかもしれません。でも、そんなの極めてマレですよね。

すると、そんな珍しいケース以外の場合、つまり、通常のケースにおいては、被害者は困ってしまいます。

そこで、判例では次のように示しています。

「被害者が親権者の監督義務違反とそれにより損害が生じたという一連の因果関係を立証すれば、被害者は親権者に対して損害賠償の請求ができる」

親権者とは、通常は親のことです。

監督義務とは、簡単に言うと「ちゃんと面倒みる義務」ということです。

したがいまして、事例4のAは、中学三年生のBの不法行為は、Bの親権者の監督義務違反(ちゃんと面倒みなかったこと)によって起こり、それが原因となってAは損害を被ったということを立証できれば、AはBの親権者に対しても損害賠償の請求ができます。

補足

民法において、未成年は特別扱いされます。

それは、未成年を保護するためです。

ですので、一連の事案に未成年が絡んでくると厄介なのです。

例えば、大人同士であればフツーに有効な契約も、未成年が相手だと無効になったりあるいは違法になったり。

未成年に関する問題は民法の学習においても重要で、そちらについては「【制限行為能力者:未成年者の超基本】未成年者が単独でできることは/棋士は個人事業主?タレントは?わかりやすく解説!」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

事理弁識能力

事例5

小学三年生のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり怪我を負わせた。

さて、この事例5では、スピード違反という過失のあるAの不法行為が成立し、BはAの不法行為責任を追及して損害賠償の請求ができます。

ここまでは何の問題もないですよね。

しかし!

この場合、Aはきっとこう主張するはずです。

「確かにオレにはスピード違反という過失がある。そしてBに怪我を負わせた。たがBにも急に飛び出してきたという過失があるじゃないか!だから過失相殺が認められるはずだ!」

この主張は、決してAの往生際が悪い訳ではなく、正当なものです。

という訳で、さっさとまずは結論を申し上げます。

事例5において、裁判所が過失相殺をすることは可能です。(任意相殺)

裁判所が過失相殺することは可能という意味は、事案ごとに判断されるという意味です。

要するに、ケースバイケースで裁判所が判断するということです。

いずれにせよ、事例5では、過失相殺される可能性はあるということです。

そして、実際にAの主張が認められるかどうかは、事案を検証して裁判所が決めることになります。

え?てゆーかそもそも小学三年生のBには責任能力がないから過失も認められないんじゃないの?

ごもっともな指摘です。

しかし、過失相殺において被害者側に問われる能力は、不法行為が成立するための責任能力ではなく、事理を弁識する程度でよいとされています。

この事理弁識能力は、小学校入学程度で認められます。

したがいまして、小学三年生のBには事理弁識能力が認められ、Bに事理弁識能力が認められるということは過失も認められるので、過失相殺の可能性があるということになるのです。

それでは、次の場合はどうなるでしょう?

事例6

3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり怪我を負わせた。

この事例6の場合、過失相殺はどうなるでしょうか?

結論。

この場合はBの過失が認められず、過失相殺は認められません。

なぜなら、3歳児のBには事理弁識能力がないからです。

事理弁識能力、おわかりになりましたよね。

不法行為・過失相殺の様々なケース

事例7

親権者の不注意により3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり、怪我を負わせた。

この事例7の場合は、Bの親権者の過失があります。

このときは、Bの親権者の過失が被害者側の過失として過失相殺の対象になります。

事例8

保育士の不注意により3歳児のBは道路に急に飛び出した。スピード違反でバイクに乗っていたAは避けきれずにBにぶつかり、怪我を負わせた。

この事例8の場合、保育士の過失は被害者側の過失とは認められず、過失相殺の対象にはなりません。

被害者側の過失とは、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失、とされています。

つまり、保育士はそれに当てはまらないのです。

また、もし保育士の過失が被害者側の過失と認められてしまうと、実は子供の親が困ってしまいます。

なぜなら、保育士の過失によって損害賠償の金額が減ってしまうからです。

ただ自分の子供に怪我を負わされた親としては「そんなのたまったもんじゃない」となる訳です。

責任能力と事理弁識能力のまとめ

責任能力は12歳程度。

事理弁識能力は小学校入学程度。

不法行為責任が生じるには責任能力が必要。

過失相殺の対象となる被害者の過失として認められるには事理弁識能力で足りる。

このようになります。

この違い、お気をつけください。

被害者の家族の損害賠償請求権

さて、最後は不法行為の被害者の家族の損害賠償請求権について解説します。

事例9

AはBの過失により大怪我を負った。AにはCという妻がいる。

この事例9の場合、AがBに損害賠償請求ができるのは不法行為責任の基本として当然ですが、被害者のAの配偶者であるCが、加害者のBに損害賠償の請求ができるでしょうか?

結論。

被害者のAの配偶者であるCに財産上の損害が生じたとき、Cは加害者のBに対し、Aの分とは別に配偶者自身の損害賠償の請求ができます。

Cに財産上の損害があれば、CはCとして、Bに対し損害賠償の請求ができるということです。

ん?財産上の損害?じゃあ財産以外の損害、つまり慰謝料の請求はできないの?

これがちょっと微妙な問題なんです。

民法では次のように規定されています。

(近親者に対する損害の賠償)

民法711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

この民法711条の条文を見る限りでは、被害者のAの配偶者であるCには、慰謝料の請求は認められなそうです。

なぜなら、Aの生命の侵害はない、つまり、Aが死亡した訳ではないからです。

しかし!

判例ではこの「生命の侵害」をもう少し幅広く捉え「死亡の場合に比肩し得る精神上の損害」にも、慰謝料の請求を認めています(顔面に大怪我を負った子供の母親に慰謝料請求権を認めたという判例がある)。

したがって、配偶者Cの、加害者Bへの慰謝料の請求は、認められる可能性はあります。

さらに付け加えて申し上げておきますと、判例では条文中の「父母、配偶者及び子」という部分も、もう少し幅広く解釈しております。(死亡した被害者と同居していた妹に、妹自身の慰謝料請求権を認めた。妹は死亡した兄の介護を受けていた)

以上、不法行為についての解説になります。

不法行為は、民法の中でも多くの人がリアルに捉えやすい問題なので、ある意味学習しやすいかもしれません。

言い方を変えれば、多くの人にとって身近に起こりうる問題として、リアルな危機感を持って学習できる箇所とも言えますね。

なお、以下に不法行為の問題に絡む、ちょっとしたコラムも記載しましたので、よろしければそちらもお読みいただければ幸いです。

ちょこっとコラム

権利能力の始期

~人間はいつから権利能力を持つのか~

ところで、人間はいつ権利能力を取得するのでしょうか?

いきなり哲学的な話をする訳ではありませんよ(笑)。

実は、この問題の結論が、不法行為の問題にも絡んでくるのです。

例えば、まだ母親のお腹の中にいる胎児Aが産まれる以前に、父親が他人の不法行為で死亡したとき、母親は加害者に対する損害賠償請求権を得ます。

ここまでは当然の話ですよね。

そして実は、胎児Aも加害者に対する損害賠償請求権を得ます。

胎児の損害賠償請求権

民法上の人間の権利能力の始期は、出生とされています。

つまり「おぎゃー」とこの世に生きて産まれてきた時に、権利能力を取得するのです。

もっと厳密に言うと、母親の体から赤ん坊の全身が出てきた時に、その赤ん坊は権利能力を取得します。

この考えを全部露出説といいます。

ちなみに、刑法では体の一部が出てきた時に権利能力を取得するという一部露出説を取ります。

そして、死亡した時が権利能力の終期です。

ん?じゃあ胎児が損害賠償請求権を得るっておかしくね?

確かに矛盾していますよね。

民法では以下の3つの権利については、例外的に胎児でも取得するとしています。

・不法行為に基づく損害賠償請求権

・相続※

・遺贈※

※相続と遺贈については家族法分野で詳しく解説いたしますのでここでは割愛します。

さらに申し上げますと、厳密には上記3つの権利も、胎児の時にはいわば仮のような状態で、この世に出生した瞬間に正式に取得するとしており、これを停止条件説といいます。

つまり「この世に生きて産まれてくること」が条件となり、その条件が満たされた瞬間に権利能力を取得する、ということです。

一方、胎児の時からも正式に権利能力を取得して、もし死産になった時は権利能力は失われる、とする解除条件説という考えもありますが、判例は停止条件説を取ります(民事)。

停止条件説ってややこしくね?

確かにややこしいですよね。

ではなぜ、判例が停止条件説を取るのかといいますと、胎児の時から正式に権利能力を取得するという解除条件説だと、胎児の代理人が成り立ってしまうからです。

代理人が成り立ってしまうということは、胎児の損害賠償請求権を、胎児が生きて産まれてくる前に代理人が行使できてしまうことになります。

したがって、解除条件説だと、胎児の権利を奪いかねないのです。

なので、理屈としてはややこしいですが、判例は停止条件説を取るのです。

(民法における条件というものについての詳しい解説は「【停止条件と解除条件と随意条件】【既成条件と不能条件】【条件の成就の妨害】をわかりやすく解説!」をご覧ください)

というわけで、今回は以上になります。

宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

- 関連記事

-

-

【不法行為】その基本と過失相殺・権利行使期間について/責任能力&事理弁識能力&監督義務者とは/被害者家族と胎児の損害賠償請求権をわかりやすく解説!

【不法行為】その基本と過失相殺・権利行使期間について/責任能力&事理弁識能力&監督義務者とは/被害者家族と胎児の損害賠償請求権をわかりやすく解説!

-

【使用者責任】事業執行の範囲とは/使用者の主張と立証責任の転換とは/使用者の求償権?社長個人は使用者責任を負うのか?わかりやすく解説!

【使用者責任】事業執行の範囲とは/使用者の主張と立証責任の転換とは/使用者の求償権?社長個人は使用者責任を負うのか?わかりやすく解説!

-

【不法行為責任と債務不履行責任の違い】被害者側に有利なのは?損害賠償請求しやすいのは?わかりやすく解説!

【不法行為責任と債務不履行責任の違い】被害者側に有利なのは?損害賠償請求しやすいのは?わかりやすく解説!

-

【共同不法行為】複数人で不法行為を行った場合の連帯責任と客観的共同関係とは?わかりやすく解説!

【共同不法行為】複数人で不法行為を行った場合の連帯責任と客観的共同関係とは?わかりやすく解説!

-